M. Ernest Michel.

The Project Gutenberg EBook of À travers l'hémisphère sud, ou Mon second

voyage autour du monde, by Ernest Michel

This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with

almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or

re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included

with this eBook or online at www.gutenberg.net

Title: À travers l'hémisphère sud, ou Mon second voyage autour du monde

Tome 1; Portugal, Sénégal, Brésil, Uruguay, République

Argentine, Chili, Pérou.

Author: Ernest Michel

Release Date: September 2, 2008 [EBook #26510]

Language: French

Character set encoding: ISO-8859-1

*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK A TRAVERS L'HEMISPHERE SUD ***

Produced by Adrian Mastronardi, Christine P. Travers and

the Online Distributed Proofreading Team at

http://www.pgdp.net (This file was produced from images

generously made available by the Bibliothèque nationale

de France (BnF/Gallica) at http://gallica.bnf.fr)

Note au lecteur de ce fichier digital:

Seules les erreurs clairement introduites par le typographe ont été

corrigées.

M. Ernest Michel.

Portugal, Sénégal, Brésil, Uruguay, République Argentine, Chili, Pérou.

PARIS

LIBRAIRIE VICTOR PALMÉ

(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE LIBRAIRIE CATHOLIQUE)

76, Rue des Saints-Pères, 76

| BRUXELLES | GENÈVE |

| Société belge de Librairie | Henri Trembley, Éditeur |

| Rue des Paroissiens, 12. | 4, Rue Corraterie. |

| 1887 | |

Sur la route de Londres à Brighton, un jeune Anglais monte dans mon wagon et s'assied en face de moi. Il a l'air pressé et fatigué, et accepte volontiers les petites provisions que je lui offre. Qu'est-ce qui vous rend si essoufflé, lui dis-je?—Je viens du Mont-Blanc et j'ai passé plusieurs nuits en route pour ne pas manquer le navire qui part demain pour la Nouvelle-Zélande, où je vais m'établir.—Vous allez donc chercher fortune?—Non; j'ai mes capitaux, mais ici ils me rapportent 3%, et en Nouvelle-Zélande 10%. Dans mon village je ne suis rien; là-bas un des premiers. Je viens de parcourir le globe dans un voyage d'investigation, qui a duré deux ans; j'ai visité tous les pays, je les ai comparés, j'ai pesé pour chacun le pour et le contre, et j'ai arrêté mon choix sur la Nouvelle-Zélande. Par son climat tempéré, ses terres fertiles, c'est celui qui présente en ce moment les plus grandes ressources et le séjour le plus agréable. Tous les objets de première nécessité y sont à bon marché, (p. II) et les capitaux y trouvent un emploi lucratif. Je viens donc chercher ma famille et nous partons demain; je ne voulais pas quitter l'Europe sans avoir vu le Mont-Blanc pour le comparer au Mont-Cook des Alpes New-Zélandaises.

Puis, voyant qu'il parlait à un Français, il ajoutait: Pour quelle raison, je l'ignore, mais j'ai constaté que vos compatriotes réussissent peu dans les divers pays.

Là où ils sont venus avec nous, comme en Chine et au Japon, ils disparaissent peu à peu, laissant la place aux Anglais et aux Allemands.

Cette dernière observation fut pour moi fort sensible; je résolus donc d'aller la vérifier en faisant moi aussi un voyage d'investigation à travers le globe.

Un premier tour du monde m'a fait connaître le Canada, les États-Unis, le Japon, la Chine et les Indes. Il a été publié en 2 volumes, à l'imprimerie du Patronage Saint-Pierre, à Nice, sous le titre de Tour du Monde en 240 Jours.

Un second tour du monde vient de me faire voir le Sénégal, le Brésil, l'Uruguay, la République Argentine, le Chili, le Pérou, l'Équateur, Panama, les Antilles, le Mexique, les Sandwich, la Nouvelle-Zélande, la Tasmanie, l'Australie, la Nouvelle-Calédonie, Maurice, la Réunion, les Seychelles, Aden, l'Égypte et la Palestine.

(p. III) Je publie aujourd'hui ce deuxième voyage en trois volumes. Le premier comprendra l'Amérique du Sud; le second, Panama, les Antilles, et mon arrivée en Californie à travers le Mexique et les États-Unis.

Le troisième contiendra mes excursions dans les diverses îles de l'Océanie, et mon retour par Maurice, la Réunion, Aden, l'Égypte et la Palestine.

Ces trois volumes pourront être indépendants; c'est pourquoi je les fais précéder chacun d'une préface se rapportant aux pays visités.

Dans le récit de mon premier voyage, j'ai déjà parlé de l'utilité et de la nécessité des voyages d'étude; je signale aujourd'hui un moyen de les populariser. Ce sont les billets circulaires de Tour du monde. Les Anglais les connaissent. Les compagnies anglaises de navigation, d'accord avec les compagnies américaines, donnent pour 3 à 4,000 fr., des billets pour des tours divers, passant soit par le Japon et la Chine, soit par la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Le grand touriste Cook leur donne des billets d'hôtel à des prix fixes pour tous les pays du monde, et conduit tous les ans, par ses employés, des caravanes de voyageurs dans toutes les contrées à un prix fixe, et à forfait.

Le Bradshow Overland guide leur fournit, pour tous les pays, les renseignements utiles: surface, gouvernement, commerce, industrie, agriculture, ressources (p. IV) diverses, nombre de nationaux et d'étrangers, mœurs et coutumes, nom et adresse des consuls, etc.

Pourquoi n'en ferions-nous pas autant? Ce n'est pas que la liberté ne soit préférable; on peut changer de plan en route, s'arrêter plus longtemps dans tel pays, etc.; mais si la liberté a des avantages pour celui qui est habitué aux voyages, un plan tout tracé, une dépense fixe, un temps limité, sont des choses précieuses qui peuvent décider les plus timides, et surtout ceux qui disposent de peu de temps et de peu d'argent.

J'indique ici trois tours que nos compagnies et surtout les Messageries maritimes et la Transatlantique pourraient organiser, en s'entendant avec les compagnies américaines.

| 1er TOUR. | NOMS DES COMPAGNIES | NOMBRE approximatif DE JOURS | PRIX ACTUEL en 1re cl. | |

| Du Havre à New-York. | Transatlantique. | 8 | 500 | f |

| De New-York à San-Francisco. | Chemin de fer. | 7 | 700 | |

| De San-Francisco à Yokohama. | Pacific-Américaine. | 18 | 1,200 | |

| De Yokohama à Marseille, par Hong-Kong, Canton, Singapor, Ceylan. | Messageries maritimes. | 40 | 1,800 | |

| —— | ——— | |||

| Total | 73 | 4,200 | f | |

| —— | ——— | |||

Le prix du billet circulaire pourrait être réduit à 3,000 fr.

(p. V)| 2e TOUR. | NOMS DES COMPAGNIES | NOMBRE approximatif DE JOURS | PRIX ACTUEL en 1re cl. | |

| De Bordeaux à Lisbonne, Dakar, Brésil, Montevideo, Buenos-Ayres. | Messageries ou Transports maritimes. | 20 | 800 | f |

| De Buenos-Ayres, par Magellan, au Chili et au Pérou. | Pacific-Anglaise. | 20 | 1,000 | |

| De Callao à Panama. | Pacific-Anglaise. | 8 | 500 | |

| De Colon aux Antilles et à Saint-Nazaire. | Transatlantique. | 18 | 1,000 | |

| —— | ——— | |||

| Total | 66 | 3,500 | f | |

| —— | ——— | |||

Le prix du billet circulaire pourrait être à 2,500 fr.

| 3e TOUR. | NOMS DES COMPAGNIES | NOMBRE approximatif DE JOURS | PRIX ACTUEL en 1re cl. | |

| De Saint-Nazaire à Vera-Cruz. | Transatlantique. | 17 | 1,000 | f |

| De Vera-Cruz à Mexico et à San-Francisco. | Chemin de fer. | 8 | 1,000 | |

| De San-Francisco aux Sandwich, Nouvelle-Zélande, Australie. | Pacific-Américaine. | 22 | 1,050 | |

| De Sidney à Nouméa (aller et retour). | Messageries maritimes. | 8 | 400 | |

| De Sidney à Marseille, par Maurice, Réunion, Seychelles, Aden, Suez. | Messageries maritimes. | 35 | 1,625 | |

| —— | ——— | |||

| Total | 90 | 5,075 | f | |

| —— | ——— | |||

Le prix du billet circulaire pourrait être de 4,000 fr.

En un mot, les compagnies n'auraient qu'à faire un rabais de 20 à 25% pour les billets circulaires. En (p. VI) Espagne, en Italie et ailleurs, les compagnies de chemins de fer font un rabais de 40 à 45%. On accorderait un an de temps avec faculté d'interrompre le voyage à toutes les escales pour visiter le pays. Un planisphère indiquant ces trois tours avec prix et conditions dans le Guide-Chaix hebdomadaire en populariserait la connaissance. Ce n'est que depuis l'insertion des voyages circulaires dans l'Indicateur des chemins de fer que l'Algérie et la Tunisie commencent à être un peu visitées par nos nationaux.

Les compagnies de navigation seraient amplement compensées de leur sacrifice par le plus grand nombre de passagers, d'autant plus que la plupart du temps, aujourd'hui, leurs navires s'en vont à moitié vides.

Pour bien tirer parti des voyages, il faut s'y préparer.

La première préparation consiste à connaître au moins les éléments de la langue parlée dans le pays qu'on va visiter. Je dis les éléments, car la pratique ensuite fera le reste. Sans cela on risquerait de parcourir les villes, de visiter les monuments, d'admirer les scènes de la nature, mais on ne connaîtrait pas les hommes, qui sont le pays vivant. Il importe en effet de les interroger, depuis le gouvernant jusqu'à l'homme du peuple. À cet effet, le voyageur devra se munir de lettres de recommandation pour les savants, les commerçants, (p. VII) les industriels, les agriculteurs, les missionnaires, les hommes politiques. Sans cette précaution, il ne pourrait le plus souvent les aborder, et malgré sa bonne volonté, il ne pourrait connaître ce qui se passe dans le pays.

Lorsqu'on fait partie d'une Société de Géographie, d'une Conférence de Saint-Vincent de Paul et autres associations analogues, il est facile d'avoir les lettres nécessaires, car des associations similaires existent partout, et il suffit d'aborder quelques personnes bien placées dans un pays, pour que celles-ci vous fassent ouvrir toutes les portes.

La langue espagnole est indispensable dans toute l'Amérique du Sud. Celui qui la possède se fera bien vite à la langue portugaise, parlée dans tout le Brésil. Pour l'Amérique du Nord, l'Océanie, l'Hindoustan et tout l'Extrême-Orient, la langue nécessaire est l'anglaise. Dans le bassin de la Méditerranée vers l'Orient, la langue européenne la plus en usage est encore l'italien, mais le français s'y répand tous les jours davantage. L'allemand est nécessaire dans le nord de l'Europe.

Le voyageur devra lire les derniers ouvrages sur les pays qu'il va visiter, porter avec lui un thermomètre, une boussole, un baromètre anéroïde, l'Aide-Mémoire du voyageur de Kaltbruner, ou tout autre semblable, (p. VIII) et se munir des meilleures cartes. Il est regrettable que jusqu'à ce jour les meilleures cartes soient encore celles des Anglais et des Allemands.

Un des ennuis du voyageur c'est le changement de monnaie, de poids et de mesures dans chaque pays. Comme on a unifié la poste, il serait utile d'unifier les monnaies, les poids et les mesures.

Un billet circulaire pris au Comptoir d'Escompte de Paris, ou des traites circulaires achetées à la Société générale pour le développement du Commerce et de l'Industrie, permettent au voyageur de se procurer aux banques correspondantes, dans tous les pays, la monnaie indigène nécessaire. Ces traites sont fournies au pair et sans frais. Quant à la dépense qu'on peut faire à terre, elle atteint une moyenne de 30 fr. par jour, tout compris. Les hôtels, dans tout l'Extrême-Orient, n'atteignent pas les prix des hôtels de l'Europe.

Le voyageur devra se garder de la manie des malles lourdes ou nombreuses; elles lui coûteraient autant que son voyage, sans parler des ennuis de toute sorte pour veiller sur elles. Un vêtement de flanelle de Chine, deux vêtements d'été, un d'hiver et un peu de linge de corps avec un pardessus et un châle suffisent, et le tout tient dans une valise et une courroie, qu'on peut au besoin porter à la main. Les objets de curiosité qu'on achète en route sont facilement et économiquement (p. IX) expédiés en Europe, du premier port qu'on rencontre.

Quelques-uns s'imaginent qu'il faut s'armer jusqu'aux dents. Les armes sont dangereuses, provoquent la méfiance et exposent à une mauvaise action. Les meilleures armes sont: la prudence, la bienveillance, la fermeté, la justice envers les populations. Je n'en ai jamais eu d'autre, soit dans les pays civilisés, soit dans ceux plus primitifs du Japon, de la Chine, de l'Hindoustan, de l'Araucanie et des Canaques. J'ai même traversé seul en voiture tout le Mexique, si renommé pour ses brigands; je n'ai trouvé partout que d'honnêtes gens polis, et aimables lorsqu'on les traite convenablement.

Enfin, le voyageur devra prendre ses notes aussitôt après ses conversations et pendant sa visite aux divers établissements. Il devra rédiger jour par jour, ou tout au moins chaque semaine, son journal de voyage. Les longues journées de navigation lui seront pour cela fort utiles. Les notes écrites sur place sont plus vivantes et conservent la physionomie des personnes et des lieux. Si on retarde, les impressions d'une contrée effacent celles de la contrée visitée précédemment.

Plusieurs croient impossible d'aborder les grands voyages à moins d'une constitution robuste. Je peux affirmer le contraire. J'ai rencontré partout les Anglais (p. X) et les Américains, de santé délicate, voyageant pour la fortifier; je les ai vus, s'en allant aux antipodes avec femme et enfants; j'en ai rencontré un bon nombre voyageant autour du monde en voyage de noces.

J'ai cru devoir entrer dans tous ces détails, parce qu'ils sont utiles au voyageur. L'essentiel, c'est que notre jeunesse voyage, non en touriste, pour s'amuser, en gaspillant le temps et l'argent, mais en observateurs, pour rapporter dans le pays des connaissances étendues, des faits nombreux, bien étudiés. Nous pourrons alors, par la comparaison de ce qui se passe chez les peuples divers, adopter ce qui leur réussit, préparant ainsi notre réforme, non sur des théories, mais sur l'expérience.

Dans ce premier volume, après un arrêt en Portugal et au Sénégal, que nous aurions déjà dû relier à l'Algérie, le lecteur verra au Brésil comment des vues courtes et une étroitesse d'esprit font que les ressources précieuses de cet immense pays demeurent inexploitées et perdues, aussi bien pour les habitants que pour le reste de l'humanité. Il y remarquera encore l'horrible plaie de l'esclavage.

À l'Uruguay, à la République argentine, comme dans les autres républiques de race espagnole, il verra à quel triste état les guerres civiles périodiques réduisent (p. XI) les populations, qui devraient pourtant prospérer et se multiplier sur d'immenses terres fertiles.

Au Chili, il trouvera une race plus virile, mais abusant, elle aussi, des Indiens, qu'elle tient dans un état bien misérable.

Au Pérou, il déplorera la corruption générale, fruit de la richesse, et suivie du désastre d'une guerre sanglante et malheureuse.

Le lecteur, comme le voyageur, saura tirer parti pour son pays de toutes ces observations.[Table des matières]

Portugal.

Le départ. — Le Tage. — Lisbonne. — La ville. — Les œuvres catholiques. — L'église de Saint-Roch. — Le cloître de Bélem. — La Casa Pia. — La navigation. — Un mineur qu'on voudrait détrousser. — Le steamer le Niger. — Ses dimensions. — Les passagers.

Ce n'est pas sans émotion que le voyageur au long cours quitte le sol natal. Les parents, les amis se présentent à son esprit et semblent vouloir le retenir; l'imagination accumule les difficultés, les périls, et s'efforce de l'arrêter. Puis la pensée de la Providence qui veille sur toutes ses créatures dissipe ce trouble d'un moment.

C'est dans ces sentiments que le 20 mai 1883, à dix heures du matin, je quittai Bordeaux pour descendre la Gironde et rejoindre à son embouchure le Niger, steamer de la Compagnie des Messageries maritimes, qui devait me porter au Brésil.

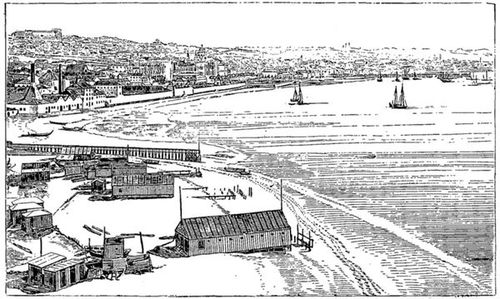

Trois jours de navigation nous firent franchir les côtes de France et d'Espagne, et dans la nuit du 23 mai notre navire jetait l'ancre dans le Tage, en face de Lisbonne, en Portugal.

Type de Paysanne portugaise.

Cette ville de 300,000 habitants, vue du port, ressemble un peu à Gênes. Elle est construite en partie sur plusieurs (p. 002) collines que les voitures ont de la peine à escalader. Après les formalités de la santé et de la douane, je prends terre et me rends à Saint-Louis des Français. Chemin faisant, je rencontre de nombreux tramways traînés par des mules. Des paysans en costume pittoresque emmènent sur leurs mulets les denrées au marché; mais ce que je trouve de plus coquet, ce sont les vendeuses de poisson coiffées d'un gracieux chapeau de feutre surmonté d'une corbeille remplie de gros poissons. Elles courent pieds nus, les mains sur les hanches, se dandinant plus ou moins gracieusement, et poussant ces cris traînards qui sont la spécialité des poissardes de tous les pays. Le P. Miel, lazariste, me reçoit avec bonté, et me présente au comte d'Aljésur, Brésilien qui passe les hivers à Lisbonne, où il préside la conférence de Saint-Vincent de Paul, fondée en 1859 à Saint-Louis des Français. Une seconde conférence vient d'être inaugurée le 19 mars dernier chez les RR. PP. dominicains irlandais, et l'on s'occupe déjà de la subdiviser pour étendre plus aisément son action bienfaisante à (p. 003) chacune des trente-trois paroisses de la ville. En dehors des deux conférences de Lisbonne, chacune des villes suivantes possède la sienne: Funchal, Braga, Porto, Marinha Grande, Guimaraens, Penafiel et Coïmbra; en tout neuf conférences avec 1,182 membres et souscripteurs, distribuant 25,000 francs de secours en nature à 450 familles. C'est bien peu pour un pays qui compte dix mille confréries et associations de tiers ordres avec leurs hôpitaux, leurs asiles et leurs orphelinats; mais l'abondance même de ces instituts charitables, largement pourvus de ressources, explique le peu de développement de l'œuvre de Saint-Vincent de Paul. Maintenant qu'une impulsion vigoureuse lui a été donnée, tout fait espérer qu'elle se propagera.

Type de Poissarde portugaise.

Lisbonne possède soixante-dix belles églises, sans compter les oratoires et chapelles privées: la plus ancienne est la basilique patriarcale de Sainte-Marie Majeure, dont on attribue la fondation à l'empereur Constantin; elle était dès le commencement du IVe siècle le (p. 004) siège d'un évêché, car depuis cette époque les actes des conciles de Tolède portent la signature d'un Episcopus Olissiponensis. En 1394, le Prélat de Lisbonne fut promu au rang d'archevêque, et plus tard, en 1716, élevé à la dignité de patriarche et aux honneurs de la pourpre romaine. Le titulaire actuel est le cardinal Neto, né en 1841, nommé en 1879 à l'évêché d'Angola et du Congo, promu en avril 1883 au patriarcat; il est le moins âgé des membres du sacré collège.

Tout près de la cathédrale on aperçoit la jolie petite église de Saint-Antoine, bâtie sur l'emplacement de la maison où le saint vint au monde en 1195. Les Portugais ont une grande dévotion envers leur compatriote saint Antoine, dit de Padoue, parce qu'il expira dans cette ville le 13 juin 1231. Grégoire IX le canonisa onze mois après, le 30 mai 1232, et on raconte que ce jour-là les cloches de Lisbonne se mirent d'elles-mêmes à carillonner joyeusement, tandis que toute la population se livrait à la danse, sans que personne soupçonnât la cause de la commune allégresse.

Je passe, ensuite à l'Hôpital français: les Sœurs de Saint-Vincent de Paul y soignent quelques malades et instruisent un grand nombre de jeunes filles. Je trouve là un jeune abbé auquel je demande de quelle partie de la France il est originaire; il me répond: «Je ne suis pas Français, je suis Auvergnat.»

L'église de Saint-Roch, ainsi que son vaste couvent, avait été donnée en 1533, par Jean III, à la Société de Jésus, (p. 005) et saint François Borgia y a prêché. Ce qui y attire le plus l'attention c'est la magnifique chapelle de Saint-Jean-Baptiste, dans laquelle on a prodigué les marbres les plus rares, les bronzes les plus artistiques, les mosaïques les plus belles et les pierres précieuses. L'on raconte qu'en 1718, Jean V assistant dans cette église à la fête de saint Ignace de Loyola et remarquant que toutes les chapelles étaient profusément ornées de fleurs et de lumières, à l'exception de celle de saint Jean, s'enquit de la cause, et qu'on lui répondit que toutes les autres chapelles avaient des confréries qui veillaient à leur entretien, tandis que celle-là n'en avait point.

—Eh bien! dit le roi, puisque cette chapelle est dédiée au saint dont je porte le nom, je prends sur moi de l'embellir. En effet, dès le lendemain il commandait à son ambassadeur à Rome une chapelle digne de son saint patron, et l'ambassadeur ayant confié ce travail à Vanvitelli, qui s'en acquitta à son honneur, Benoît XIV la consacra et y offrit le saint sacrifice avant qu'elle ne fût expédiée à Lisbonne. Le roi envoya au souverain Pontife, en témoignage de sa reconnaissance, un calice d'or massif orné de brillants, de la valeur de 250,000 francs. Cette chapelle avec ses accessoires a coûté cinq millions de francs; mais le pieux monarque n'eut pas la consolation de la voir, car il se mourait lorsqu'elle arriva à Lisbonne, et ce fut son fils et successeur Joseph Ier qui, l'inaugura en 1751.

Dans le couvent attenant à cette église est établie (p. 006) l'œuvre de la Miséricorde, qui accueille les enfants trouvés et les protège jusqu'à l'âge de 18 ans. D'après le rapport de l'exercice 1881-1882, l'œuvre n'en avait pas moins de 7,617 sous sa tutelle, dont 92 dans l'établissement même et 7,525 dehors, c'est-à-dire en nourrice ou en apprentissage. L'œuvre pensionne les nourrices qui, après l'allaitement, consentent à garder les enfants, et pour les encourager à envoyer ces pauvres petits êtres à l'école, elle leur accorde des prix lorsque ceux-ci passent de bons examens. Les enfants maintenus hors de l'établissement sont assidûment surveillés, et lorsqu'ils sont malades ou bien qu'ils se déplacent, ils accourent à la Miséricorde pour se faire soigner ou placer de nouveau.

En dehors de cette œuvre principale, la Miséricorde a servi 2,880 pensions d'allaitement à des mères pauvres; elle a dépensé 20,000 francs pour aider de pauvres familles à payer leurs loyers, et 70,000 francs en secours à domicile, lesquels—observe le Rapporteur—n'ont été refusés à aucun besoin légitime. La recette totale de l'exercice a été de 1,350,000 francs et la dépense de 1,210,000, y compris 200,000 francs capitalisés. Cette belle œuvre est présidée par le comte de Rio-Maior, grand maître des cérémonies de la Cour, membre héréditaire de la Chambre des pairs.

Tous les membres, d'ailleurs, de cette noble famille de Rio-Maior, consacrent leur fortune, leur intelligence et leur activité au soulagement de toutes les infortunes.—Dom José de Saldanha, frère puîné du comte, est le président (p. 007) de l'Association catholique et le champion de la cause religieuse à la Chambre des députés: il cède son traitement aux pauvres du district qui l'a élu.—Leur sœur, Doña Theresa de Saldanha, a fondé et dirige personnellement l'Association protectrice des jeunes filles pauvres, laquelle a établi dans trois anciens monastères de religieuses, que le gouvernement lui a cédés, des écoles-asiles confiées aux Sœurs du tiers ordre de Saint-Dominique.

Château royal à Cintra.

La vénérable comtesse douairière de Rio-Maior, leur mère, est la fondatrice de l'Association de Notre-Dame Consolatrice des affligés, que malgré son grand âge elle préside encore. Cette association a créé, dans un ancien couvent de Carmélites, un asile où elle maintient vingt (p. 008) pauvres femmes aveugles, soignées par les Sœurs dominicaines. Le rapport publié au mois d'avril dernier constate que pendant l'année précédente, en dehors de l'œuvre des aveugles, l'association avait distribué à des pauvres honteux 1,312 pensions de 5 jusqu'à 50 francs par mois, qu'elle avait dépensé en outre 2,000 francs en bons alimentaires et en secours pour loyers, et que son vestiaire avait fourni des vêtements, de la literie, etc. La dépense totale a été de 27,000 francs.—Faute de temps pour visiter l'asile, j'ai dû me contenter d'une prière dans sa belle église, une de celles où l'on fait quotidiennement à tour de rôle, comme à Rome, l'exposition des quarante heures; et je pousse mon excursion jusqu'au faubourg de Bélem.

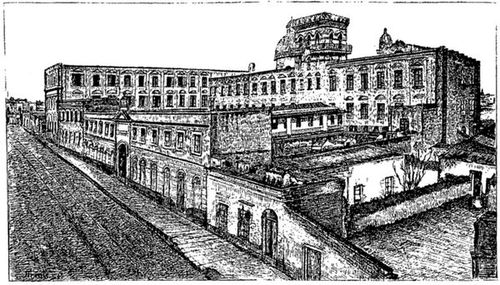

Couvent de Bélem (intérieur du cloître).

La superbe église de Sainte-Marie de Bethléem ainsi que son cloître, qui appartenait aux ermites de saint Jérôme, ont été bâtis en 1500, par le roi Emmanuel, sur l'emplacement de la petite chapelle où Vasco da Gama et ses hardis navigateurs passèrent en prières la nuit qui précéda leur départ pour la découverte des Indes. C'est un remarquable spécimen du style gothique-flamboyant. L'église renferme les tombeaux du fondateur et de plusieurs de ses successeurs, y compris le cardinal-roi Henri, qui succéda à son petit-neveu, l'infortuné Sébastien, mort en 1578, âgé de 24 ans, à la bataille d'Alcacer-Quibir, où l'armée portugaise fut complètement défaite par les Maures.—L'année dernière on a transporté en grande pompe dans ce monument les cendres du héros dont il (p. 009) rappelle l'épopée, ainsi que celles de son chantre, l'épique Camoens.

Tour de Bélem.

Après la suppression des ordres monastiques en 1834; on a installé dans le cloître la Casa Pia, asile où 550 enfants pauvres sont élevés gratuitement jusqu'à l'âge de 18 ans, moyennant la dépense annuelle de 350,000 francs.—Un peu plus loin, au bord du Tage, une tour de même style architectural était destinée à défendre le monastère contre les incursions des pirates.

Mais l'heure du départ approche; il faut regagner le bord.

Nous voilà donc redescendant le Tage et admirant ses belles rives couronnées de forts.

Le 24 se passe sans incidents; le 25 nous côtoyons les (p. 010) îles Canaries. De nombreuses hirondelles voltigent autour du navire. Le matin, je suis étonné d'en voir une dans ma cabine qui voletait contre la vitre pour recouvrer sa liberté. Après l'avoir bien caressée, je la renvoie en mer, où elle a bientôt rejoint ses compagnes. Si j'avais su qu'elle se dirigeât vers les rives de France, je l'aurais chargée d'une dépêche.

Le 26 et le 27 se passent, comme les autres jours, en lectures et en causeries.

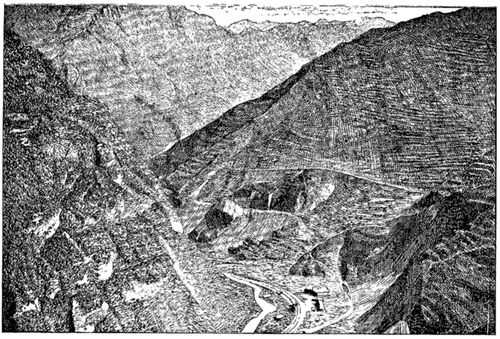

Un mineur qui s'en va à la Plata dans les Andes, où il a des mines aux confins du Chili, vient de Paris. Il était allé proposer aux capitalistes parisiens d'entrer dans son affaire, mais il s'étonne d'abord de les trouver dans la plus complète ignorance sur les pays d'outre-mer. Ils prennent l'Amérique du Sud pour l'Amérique du Nord. Son étonnement grandit lorsqu'il les entend poser pour première condition, l'entrée en association avec 50% de l'affaire. Ainsi il fallait un million pour développer les chantiers, et on lui propose alors une société par actions au capital de quatre millions, dont un million seul sera effectif; les autres trois millions seront: un pour l'apport des mines, les deux autres pour rétribuer le capital. Là-dessus notre mineur s'en va, persuadé que dans les déserts qui entourent ses mines il ne trouvera pas de brigands plus détrousseurs.

Le Tage à Bélem (Portugal).

Un officier de la marine brésilienne ne cesse de me parler de l'immensité et de la bonté de son pays. Il est du nord ou du bassin de l'Amazone: cet immense fleuve est (p. 011) maintenant sillonné par des bateaux à vapeur qui le remontent jusqu'aux confins du Pérou, mettant un mois pour faire le voyage, aller et retour. Là, comme presque partout ailleurs, c'est une Compagnie anglaise qui, sous pavillon brésilien, exploite cette navigation. L'officier dont je parle vient de faire une inspection dans les divers pays de l'Europe, dans le but d'améliorer l'armement de la flotte. Divers bébés lui sont nés durant les trois ans de sa tournée. Il revenait avec quatre; un est mort en route près de Lisbonne, les trois autres font les charmes de la maman et des passagers. Une dame basque qui s'en va rejoindre son mari dans la Pampa a aussi deux enfants bruyants qui mettent un peu de vie dans le navire. Elle raconte qu'elle ne pourrait plus se faire à la vie économe et mesquine des personnes de sa condition dans les Pyrénées. Les 10,000 moutons que possède son mari lui rapportent bon an mal an de 30 à 40 mille francs de rente, et elle peut ainsi se permettre de larges dépenses. Les officiers du navire sont à leur tour complaisants et donnent volontiers les renseignements qu'on leur demande. Voici les dimensions du Niger: 125 mètres de long, 12 de large, 15 de haut; la machine est de la force de 600 chevaux au coefficient de 300 kilogrammètres, et nous pousse avec une vitesse de 11 à 12 nœuds. Le déplacement est de 5,000 tonnes, et il porte 2,000 tonnes de marchandise outre 250 passagers de chambre et 800 d'entrepont lorsqu'il est au complet. Il fait les voyages de la Plata depuis dix ans. Son personnel compte 105 individus, dont 35 employés à (p. 012) la machine, 39 servant de domestiques, bouchers, boulangers, gardes-magasin, et le reste officiers et matelots.

Le fret, qui s'élevait jusqu'à 500 et 800 fr. la tonne pour le café, est tombé maintenant si bas que c'est à peine si l'on peut former une moyenne de 30 à 40 fr. la tonne pour les diverses marchandises; mais la subvention du gouvernement atteint environ 200,000 fr. pour chaque voyage. La Compagnie importe dans l'Amérique du Sud du vin et des objets manufacturés, et en exporte le café, le suif, les cuirs et la laine. Le plus grand nombre des passagers sont des Portugais, des Brésiliens, des Platéens, des commis-voyageurs. Un journaliste de Paris s'en va prendre part à un congrès pédagogique à Rio.—Paris fait le plus souvent le sujet de la conversation. On se raconte ce qu'on y a vu, ce qu'on y a fait. Les désœuvrés de tous les points du globe viennent y chercher les distractions, y laisser leur argent; et ils en exportent trop souvent la frivolité, si ce n'est pire. C'est ainsi que l'influence de cette capitale se fait sentir partout au loin. Combien meilleur serait le résultat, si l'on trouvait à Paris plus de sérieux que de futile!

Hier, c'était dimanche. Sans le calendrier on aurait pu l'oublier. Sur les navires anglais ou américains, un service du matin rappelle le jour du Seigneur.

Ces jours derniers nous avons rencontré peu de navires, mais aujourd'hui nous en avons devancé deux. Nous approchons de la terre d'Afrique.[Table des matières]

Sénégal.

Arrivée à Dakar. — Les nègres plongeurs. — La végétation. — Le marché. — Les fruits. — La ville. — Les cases des nègres. — L'industrie au Sénégal. — Le couscous. — Les négresses. — Une école indigène. — Le roi de Dakar. — Les Sœurs de l'Immaculée-Conception. — Les Pères du Saint-Esprit. — Les Frères de Saint-Gabriel. — Apparition de la locomotive. — Le passage de la ligne. — Les couchers du soleil.

Vers les six heures et demie du soir, nous commençons à apercevoir les deux Mammeles: rocher ainsi appelé à cause de sa forme. Le phare qui s'élève sur la pointe la plus élevée commençait à allumer ses feux. En continuant notre route, nous passons devant deux autres phares, et vers huit heures nous mouillons à Dakar. Déjà le navire avait lancé ses trois fusées pour faire connaître son arrivée, et l'agent de la santé vient à bord un peu après celui de la Compagnie et celui des postes; mais il était trop tard pour descendre à terre. On passa un peu de temps à causer avec les jeunes médecins et pharmaciens de la marine montés à bord, et je gagnai ma couchette de bonne heure pour en sortir de grand matin.

En effet, le lendemain, dès cinq heures, les nègres, grands et petits, faisaient vacarme autour du navire. (p. 014) Ils manœuvraient avec des palettes de petits canots rustiques formés d'un tronc d'arbre creusé. Je mets ma tête à la fenêtre et ils me crient: Papa, un sou! dis donc dou sou à moi! et cette chanson se répète comme un écho de canot en canot. Je jette un double sou dans l'eau, et immédiatement une douzaine plongent et se l'arrachent avant qu'il atteigne le fond; un d'eux arrive triomphant, le portant entre ses dents. Cette scène se renouvelle toute la matinée, car bien des passagers aiment à voir ainsi plonger ces pauvres nègres, au risque de les voir enlever par les requins.

Arrivé à terre, un bon employé répond à mes nombreuses questions sur le pays, et m'accompagne à la poste, puis à l'église, et enfin chez les Pères du Saint-Esprit. Le Père supérieur me confie à un jeune missionnaire alsacien qui parle le langage des nègres et veut bien se faire mon cicérone.

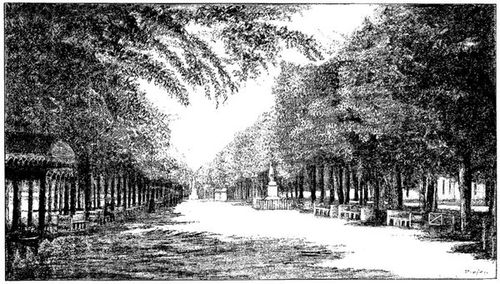

Vue de Dakar (Sénégal).

La sécheresse rend la végétation languissante. Le sol est de sable ou d'une roche ferrugineuse. Je vois bon nombre de plantes que j'avais trouvées dans l'Hindoustan: l'acacia flamboyant aux magnifiques fleurs rouges, le mango, le cocotier, le lanthana, diverses sortes d'acacias et le banhian ou ficus, mais il est loin d'atteindre les dimensions de ses congénères de l'Inde. Le géant des arbres d'ici est le baobab: il y en a un près du débarcadère dont le pied a au moins deux mètres et demi de diamètre: il produit un fruit de la grosseur et de la couleur d'un gros rat. J'en ai vus qu'on aurait dit couverts de (p. 015) rats d'eau suspendus par la queue. Les indigènes mangent ce fruit aigrelet. Le singe en est gourmand, ce qui lui a fait donner le nom de pain des singes. La grande place de Dakar est plantée de ficus. Sur le tronc de quelques-uns une grande affiche porte en grosses lettres: Conversion de la rente 5%: le gouvernement ose-t-il donc parler de conversion aux nègres!

Type de Femme du Sénégal.

Mon excellent cicérone me conduit au marché; chemin faisant nous rencontrons partout de gentils lézards à robe grise et à tête blanche qui nous regardent avec curiosité, sans paraître effrayés: on les dit inoffensifs. Au marché, je vois une centaine de femmes accroupies à terre, vendant des légumes et fruits divers. Elles les tiennent dans d'immenses moitiés de courges dont la contenance varie de 1 à 40 litres. Elles vendent aussi du mil, du couscous, du poisson, de la viande et (p. 016) des poules. Les enfants de toute taille grouillent nus ou à peu près à leurs côtés, mais les plus petits sont enveloppés et attachés sur le dos des mamans, à la mode japonaise. Or, sous ce soleil de feu, la méthode est dangereuse, car plusieurs enfants, à force de regarder le soleil avec leur tête à la renverse, ont les paupières brûlées. Ceci explique le grand nombre d'aveugles qu'on trouve dans le pays. J'achète quelques fruits: le nevo, espèce de pomme douce-amère, dont le goût rappelle la patate; le ditach, qu'on suce et dont le noyau brûlé répand un doux parfum; le cola, qui vient des côtes de Guinée et qu'on me vend très cher. Les naturels prétendent qu'il suffît d'en manger un pour être affranchi de la faim durant 24 heures: j'en ai fait l'essai, mais il n'a pas réussi; l'estomac des blancs n'est pas celui des nègres. Si l'essai avait réussi, j'aurais pu en acheter une grande provision, et, malgré le prix de 15 centimes pièce, réaliser encore une grande économie. J'ai vu aussi le popaya, mais il n'était pas mûr.

Les maisons de Dakar ne sont pas nombreuses. À part les édifices du gouvernement, on ne voit que quelques maisons de commerçants et quelques baraques pour les ouvriers et employés du chemin de fer. Des maisons privées, quelques-unes imitent le genre anglais avec vérandah: elles ne sont pas assez entourées de verdure. Le plus grand nombre des constructions européennes se trouve dans l'île de Gorée, qui fait face à Dakar.

Ma curiosité me portait de préférence vers les cases (p. 017) des indigènes. Elles sont nombreuses, car il y a ici dix à douze mille nègres. Le bon missionnaire m'en fait visiter un grand nombre. Il allait partout, rien ne l'arrêtait, et partout il était bien accueilli. Les enfants le suivaient en criant: abba pinou, abba pinou: ils demandaient des épingles. C'est en leur en donnant que le Père en rassemble quelquefois un grand nombre et les conduit chez lui, où il leur fait le catéchisme. Ces épingles leur servent pour tirer les épines des pieds, car ils vont pieds nus.

Tous ces nègres sont musulmans, mais ils aiment les Pères, qui les traitent bien, les visitent et les secourent s'ils sont malades.

Les cases sont disposées par groupes de huit à dix. Elles entourent une petite cour commune. À l'un des coins de la cour on voit un rond de pierre qui sert de temple: c'est là que les familles, en se prosternant vers l'orient, viennent réciter leur Coran et faire la prière. Ces cases se ressemblent toutes; elles sont rondes ou carrées et couvertes en chaume ou herbe analogue. Les parois sont en roseau tressé: elles couvrent un espace de 10 à 20 mètres carrés, et ont souvent deux pièces; une pour les hommes, l'autre pour les femmes. Elles ont une légère porte en bois. Les riches commencent à se donner le luxe de cases en planche couvertes en tuiles plates de Marseille, ou en zinc. Le mobilier est fort simple: un lit de planches, quelques courges pour les liquides et les légumes, un filet pour la pêche, une caisse pour fermer les vêtements et objets précieux lorsqu'il y en a, une marmite (p. 018) pour cuire le couscous, un tamis, un mortier et pilon en bois, et un grand nombre d'amulettes ou cri-cri. Ils consistent en ceintures, en queues, mais le plus souvent en gros ou petits scapulaires de cuir ou d'étoffe, renfermant des versets du Coran, avec certaines substances cabalistiques: graines de fruits, fiente de vache, etc. Il y en a qui doivent préserver des balles, d'autres des cornes de bœufs; il y en a contre la petite vérole, contre la fièvre, contre la médisance et la calomnie et contre tous les autres maux qui affligent les nègres comme le reste des hommes. Les marabouts ou prêtres indigènes, qui ont seuls le pouvoir de faire ces cri-cri, les vendent fort cher à leurs ouailles crédules. Ils viennent d'en inventer un contre les locomotives qu'ils vendent plus cher que les autres. La locomotive en effet vient de faire ici sa première apparition, et il fallait être préservé de ce diable nouveau.

J'ai voulu acheter quelques-uns de ces cri-cri, mais on s'est toujours refusé à me les vendre. Le Père en a pris un paquet de la main d'un nègre, et me les a montrés. Il y en a ici pour 500 fr., me dit-il, c'est au moins ce qu'ont payé ces braves gens: or, cela ne valait pas, cuir compris, la somme de 2 fr.

Le Père m'a fait observer les divers procédés par lesquels on forme le couscous. Les longs épis du mil portés de l'intérieur sont conservés dans des greniers ronds, en forme de tonneaux ou petites cases, à côté de la case habitée. On en sépare la graine pour la piler dans un grand mortier de bois: c'est le travail des femmes, et elles y (p. 019) consacrent leur matinée, comme les femmes arabes, en Orient, qui broyent chaque matin le blé entre deux pierres. La farine est tamisée, puis aspergée d'eau pour la réduire en fines boulettes, le tout placé contre les parois d'un plat de bois dont le fond est percé de plusieurs trous. Ce plat est posé sur une marmite d'eau bouillante, et la vapeur qui s'en dégage, passant à travers les trous, cuit le couscous. Les nègres y mélangent parfois de petits morceaux de viande ou de poisson et mangent le tout avec les doigts, comme les Hindous: c'est la fourchette du grand'père Adam. Nos pères n'en connaissaient pas d'autre jusqu'au temps de François Ier. Les Chinois, plus habiles, avaient depuis longtemps trouvé les bâtonnets.

J'ai visité la case d'un forgeron. Deux peaux de chèvres formaient la forge. Ouvertes par le haut, elles aboutissaient en bas à un canon de fer qui arrivait jusqu'au charbon de bois. Le forgeron relevait une peau qui se remplissait ainsi de vent, puis, avec la main, serrait les deux bois du bord qui, en se rapprochant, fermaient l'ouverture, et poussant en bas, l'air s'en allait sur le feu. À mesure qu'il baissait l'une, il relevait l'autre, et le jet était ainsi continu. Le métal rougi était battu sur une petite enclume. Ce forgeron, avec des pièces de 5 francs et des napoléons d'or, faisait les jolis bracelets, colliers et pendants d'oreille qui ornent le cou, les bras et les oreilles des femmes du pays. J'ai voulu acheter quelques bijoux, mais il n'y en avait point de prêt. Donnez-moi deux pièces (p. 020) de 5 francs, me dit le nègre, et je vais vous les transformer en deux bracelets.

Type de Femme du Sénégal.

J'ai visité aussi la case d'un tisserand. Il avait installé son métier dans la cour, au milieu de son groupe de cases. La trame était attachée au loin au pied d'un arbre, et aboutissait de l'autre côté aux mains du tisserand. Celui-ci, assis à terre, avait creusé un trou dans lequel il enfonçait ses jambes; chacun de ses pieds pesait sur un bâton qui faisait bascule à un piquet, et en baissant alternativement l'un et l'autre, il croisait la trame sur le fil qu'il passait à la navette. Il n'y a pas de désert où un semblable métier ne puisse être monté en peu de temps.

Dans quelques cases on faisait des nattes; dans d'autres, des cordes de palmier. Plusieurs se reposaient sur leurs lits, pendant que les femmes soignaient les (p. 021) bébés. L'amour maternel m'a paru partout en honneur.

Il est d'usage de faire visite à l'ancien roi de Dakar. Sa case est un peu plus grande que les autres. Il n'était pas présent, mais ses cinq femmes nous ont reçus volontiers, et nous ont tendu la main pour avoir quelques pièces de monnaie.

Dans quelques cases j'ai vu des miroirs, une petite commode, une ombrelle et même des sommiers. Parfois, de jolis burnous en drap et soie galonnés d'or pendaient aux parois: c'est l'habit de fête. Les femmes sont artistement drapées dans des étoffes blanches et légères. Elles portent un foulard en guise de turban: on les prendrait pour des reines de Saba. Elles ornent d'or et d'argent leurs bras, leur cou et leurs oreilles. Leur chevelure est divisée en un grand nombre de petits flocons ressemblant à de petites tresses; on les obtient en entourant un petit jonc avec une mèche de leurs cheveux crépus; le jonc enlevé, le flocon pend uni et gracieux.

Dans une case je remarque un instrument de musique. Il consiste en un parchemin tendu sur un rameau creusé, allongé d'un bâton à l'un des bouts. Quatre cordes tendues et pincées en guise de luth donnaient des sons harmonieux. J'ai voulu l'acheter, mais on m'en a demandé 100 fr. Sans doute, c'était le prix d'affection. J'ai voulu aussi acheter un sabre recourbé, dont le fourreau en cuir rouge travaillé était d'un bel effet: on m'en a demandé 50 fr, j'en ai offert 20. La femme qui le tenait m'a répondu: «Si mon mari était là, il vous le donnerait; (p. 022) mais si je vous le donnais moi, je m'exposerais, à son retour, à recevoir des coups.»

Dans une autre case, j'ai trouvé une bonne vieille étendue sur son lit. Je lui ai demandé son âge, et voici sa réponse: «Lorsque les Anglais étaient ici, j'étais petite fille.» Elle doit avoir quatre-vingt-dix ans. Dans plusieurs cases, on me demandait si en France j'étais marabout, et lorsque je répondais affirmativement, on me faisait un grand salut.

En parcourant les petites ruelles qui séparent les groupes de cases, j'ai entendu un grand bruit de voix enfantines, et je suis arrivé jusqu'à lui. C'était une école indigène. Les enfants s'exerçaient à écrire, sur des planchettes de bois, les versets du Coran qu'ils apprenaient par cœur sur une cantilène monotone. Les tablettes lavées et séchées servaient à écrire une nouvelle page. J'ai encore demandé à acheter une de ces tablettes, mais sans succès.

L'instruction est donnée par les marabouts. Ceux-ci ont pour rétribution les dons que recueillent les enfants en allant quêter chaque matin auprès des familles.

Les marabouts rendent aussi la justice, et les nègres qui auraient recours aux juges européens, seraient mis au ban comme infidèles.

Après la visite aux indigènes, nous arrivons aux écoles catholiques. Les Frères de Saint-Gabriel, au nombre de trois, instruisent environ quarante négrillons externes. Leur établissement était en réparation; la fourmi blanche (p. 023) avait rongé presque toutes les boiseries. Les Sœurs de l'Immaculée-Conception de Castres ont cinquante négresses de tout âge et internes. Elles leur apprennent les métiers habituels aux femmes. Comme presque partout dans les missions, elles ont une pharmacie, et tous les matins bon nombre d'indigènes malades viennent leur demander des remèdes. Deux Sœurs visitent aussi à domicile les malades qui ne peuvent venir jusqu'à la pharmacie; rien d'étonnant que les nègres aiment les Sœurs.

Une cinquantaine de kilomètres de chemin de fer est déjà achevée. Les 200 kilomètres qui manquent encore pour unir Dakar à Saint-Louis, capitale de notre colonie, le seront avant la fin de l'année. On a dû importer des Piémontais pour ce travail; et quoique venus de leurs glaciers des Alpes, ils travaillent ici sous le soleil brûlant au prix de 60 centimes l'heure. Là où il y a un rude travail à faire, sur tous les points du globe, on est à peu près sûr d'y trouver des Piémontais.

Rentré au navire, je suis avec intérêt une discussion du capitaine avec un Parisien à propos de l'industrie parisienne. Le capitaine, en homme pratique qui a vu le monde et ce qui s'y passe, s'efforçait de faire comprendre à son interlocuteur que, si on n'y mettait bon ordre en faisant disparaître des exagérations déraisonnables, bientôt plusieurs branches de l'industrie seraient supplantées par les étrangers; mais il n'arrivait pas à convaincre son adversaire, et il finit par lui dire: «On voit que vous parlez comme un Parisien qui n'a vu que Paris (p. 024) et qui en est encore à croire que Paris est le nec plus ultra de la perfection du monde!»

À deux heures et demie, nous levons l'ancre et nous passons à côté de quelques navires qui viennent ici chercher l'arrachide, pistache oléagineuse qu'on récolte à l'intérieur. Son prix est actuellement de 30 fr. les 100 kilog. Les mêmes navires apportent en échange des cotonnades et des liqueurs. Nous voilà encore une fois en route, et cette fois nous allons bien à l'Équateur, car la chaleur devient tous les jours de plus en plus intense.

La traversée a continué dans de bonnes conditions; près d'atteindre l'Équateur, nous avons eu temps sombre et pluie. C'est le 2 juin, vers onze heures du matin, que nous avons passé la ligne; l'ancienne habitude de baptiser ceux qui la passent pour la première fois a disparu.

Le coucher et le lever du soleil sont ordinairement fort beaux dans l'Océan: mais ici je les trouve singulièrement bizarres. Avant-hier, le soleil en se couchant peignait couleur de feu d'innombrables nuages qui prenaient toutes les formes d'animaux les plus divers; puis, un peu plus tard, lorsqu'à la teinte rouge succéda la teinte grise, on pouvait voir une quantité d'îles, de montagnes, de golfes, de presqu'îles avec phares: l'imitation était complète.[Table des matières]

Le Brésil.

Olinda. — Pernambuco. — Le débarquement. — La ville. — Les monuments. — Les institutions de charité. — Le marché. — Les environs. — Bahïa. — La ville. — Le couvent de Sn-Bento. — Les établissements charitables. — La baie de Rio-de-Janeiro. — Le Brésil. — Forme de gouvernement. — Budget. — Armée. — Marine. — Produits. — Importation. — Exportation. — Immigration. — La monnaie. — La ville de Rio. — Ses faubourgs. — Nicteroy. — L'hôtel Moreau. — Fleurs et fruits. — La Tijuca. — Le musée. — Réception de l'Empereur et de l'Impératrice.

Le 4 juin dès le matin, nous apercevons des terres basses, puis des collines couronnées par de superbes cocotiers. Vers dix heures, les grands couvents d'Olinda, l'ancienne Pernambuco, sont devant nous.—Lorsque les premiers Portugais aperçurent le charmant mamelon baigné par la mer et couvert d'une si belle végétation où s'élève maintenant Olinda, ils s'écrièrent: O linda situaçao para edificar una cidade. O le bel emplacement pour bâtir une ville; et le nom d'Olinda est resté à la ville aujourd'hui éclipsée par sa voisine Pernambuco. L'étymologie de ce dernier nom remonte aussi à son fondateur Fernand. Buco en portugais signifie bateau; les indigènes appelèrent Fernambuco l'endroit où Fernand arrêta ses navires, et les Hollandais qui conquirent ensuite et tinrent (p. 026) pour un temps ces possessions, transformèrent le nom en Pernambuco.

Une jangada passe si près du navire que l'escalier du bord faillit en déchirer la voile. On appelle ainsi une sorte de radeau composé de plusieurs poutres reliées ensemble et portant une voile tendue au vent. Les hommes qui la manœuvrent sont inondés par les vagues; ils ont un gouvernail, une rame, une ancre, et attachent leurs provisions au haut d'une perche. Ils placent à une certaine hauteur une petite cabane couverte en natte pour y passer la nuit. La mer est si houleuse dans ces parages que ces barques insubmersibles sont de toute nécessité.

À midi et demi nous sommes devant la ville parsemée de nombreux clochers et de hautes coupoles. Le navire stoppe au large à un demi-kilomètre. La mer est relativement calme, mais bientôt nous voyons combien le débarquement est difficile. Chaque pirogue a six rameurs nègres aux muscles solides, et un pilote pour la barre: elles dansent au pied de l'escalier, s'élevant ou s'abaissant alternativement à la hauteur ou profondeur de plusieurs mètres. L'habileté consiste à choisir le moment propice pour enjamber. N'ayant pas pris assez de précautions, ou plutôt n'ayant pas attendu pour observer comment allaient s'y prendre les habitués, je passai le premier dans la barque, mais je posai le pied au moment où elle s'enfonçait violemment; mon pied porte à faux, et tombant sur une jambe au bord de la barque, je roule dans son fond, brisant un parapluie. Un instant après, la (p. 027) jambe est fortement enflée, mais la douleur diminue et je peux continuer l'excursion.

En voyant la force que déployent les rameurs nous revenons sur notre première opinion, et concevons que les 40 fr. qu'on nous a demandés pour le débarquement et le réembarquement sont bien gagnés. Après avoir été ballottés durant vingt minutes, nous passons la barre et entrons dans le port. Celui-ci est formé par une jetée en pierre et brique que les vagues battent avec violence en la dépassant souvent. Nous défilons devant la Médusa, bateau sur lequel est installée la douane; et peu après nous sommes sur les quais. La ville, qui compte une population d'environ 100,000 habitants, a l'aspect d'une ville portugaise: rues assez étroites, maisons peinturlurées et balcons gracieux. Les tramways ou bonds, comme on les appelle ici, circulent partout, tirés par de vaillantes mules. Je prends le premier venu, et chemin faisant je me renseigne sur les curiosités à voir.

Je descends bientôt pour visiter l'hospice des enfants trouvés confié aux Sœurs de Saint-Vincent de Paul. La bonne supérieure, qui est Française, me fait parcourir tout l'établissement. Les dortoirs sont sous le toit, mais celui-ci, formé de tuiles plates, sans plafond, protège contre le soleil: il est superflu ici de se précautionner contre le froid. La maison contient environ 250 filles de tout âge: la plupart sont négresses ou mulâtresses. Elles sont recueillies dans un Tour et ensuite placées en nourrice à la campagne. Lorsqu'elles retournent à l'établissement, (p. 028) elles y sont instruites dans l'écriture, lecture, calcul et tenue du ménage. Arrivées à l'âge convenable, on les marie, et on leur donne une dot de 500 fr. avec un trousseau d'égale somme. Ce système m'a paru plus pratique que celui de nos orphelinats d'Europe, où les jeunes filles sont placées comme bonnes d'enfant, couturières ou cuisinières', et par là vouées presque au célibat forcé au milieu d'innombrables dangers. J'aurais voulu visiter encore un collège que les Sœurs ont à la campagne, et dans lequel elles instruisent plus de 200 jeunes filles de la bourgeoisie; un orphelinat avec 200 orphelins qu'elles dirigent à Olinda, et l'hôpital Pedro II où dix-sept Sœurs soignent 400 malades; mais le temps était court. À quatre heures nous avions rendez-vous sur les quais pour rentrer au bateau, qui repart dans la soirée. Je me décidai donc à visiter la plus belle des églises de Pernambuco, celle de la Peigne, de parcourir la ville et de faire en tramway une excursion à la campagne au quartier de la Maddalena, le plus pittoresque des environs. Avant tout je rends visite à un avocat mon confrère qui me reçoit dans son bureau avec beaucoup de bonté et me fournit plusieurs renseignements sur le pays et sur les œuvres de charité. Je remarquai le peu de luxe de l'installation; le bureau était situé au 1er andar ou 1er étage: on y avait accès par un magasin et en grimpant sur une échelle de bois assez dangereuse.

Brésil (Pernambuco): Négresses vendant des fruits.

À la Peigne j'ai trouvé des capucins italiens qui ont édifié là un véritable monument, à grands frais. L'église (p. 029) est surmontée d'une grande coupole et les bas côtés sont soutenus par huit colonnes en marbre rouge, taillé dans les carrières de Vérone. Les cinq autels, en marbre blanc, viennent aussi d'Italie, et les magnifiques mosaïques qui ornent la façade sortent des ateliers de Venise.

Non loin de l'église se trouve le marché. Les voitures le traversent comme aux Halles centrales de Paris. À côté des tomates et des oranges, je remarque les bananes, les ananas, les mangos et autres fruits et légumes des pays tropicaux. Les vendeurs ou vendeuses sont presque tous nègres ou mulâtres. Enfin le temps s'avance et je m'empresse d'enjamber le tramway de la Maddalena. Nous traversons sur de longs ponts tubulaires plusieurs bras d'eau, et parcourons la campagne parsemée de jolies villas. Elles sont de tous les styles, depuis l'arabe fantastique jusqu'à l'italien régulier. Les jardins qui les ornent sont ravissants: les cocotiers, les palmiers géants élèvent aux nues leurs verts plumets; les arbres et arbustes fleuris occupent le second plan, et les lianes s'entrecroisent gracieusement. Il me semblait être à Bandora, dans les environs de Bombay. C'est bien à regret que je quitte ces lieux enchanteurs pour regagner le bateau.

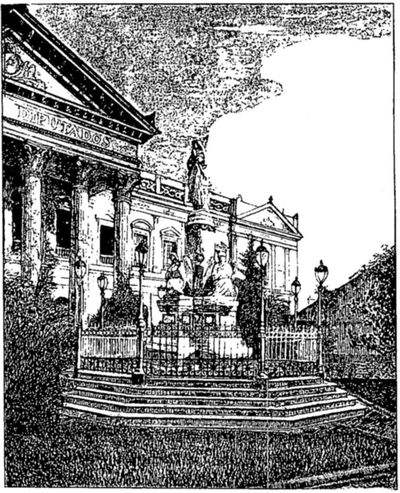

Après deux jours d'une navigation paisible, par une température de 30° centigrades, le 6 juin, à sept heures du matin, nous entrons dans la magnifique rade de Bahïa. Elle est vaste et pittoresque. À droite, la ville perchée sur des collines, au milieu des plumets de gigantesques palmiers; à gauche, quelques îles verdoyantes; en face, une (p. 030) presqu'île que domine le palais somptueux de l'Hospice de mendicité. Plusieurs navires sont à l'ancre, entre autre la Reliance de la Unite State's mail, qui a depuis sombré dans un naufrage, et une quantité de barques couvertes de nattes, probablement maisons flottantes de familles nègres. Après la visite de la douane et de la santé, je descends à terre et me rends à la poste. Le directeur, don Macedo Costa, pour lequel j'avais une lettre, me reçoit avec bonté. Près de là, j'entre dans un ascenseur public, et en quelques minutes je me trouve en haut de la ville, sur la place du gouvernement. À droite, on me montre le palais du gouverneur; à gauche le palais de ville, et, en face, la Chambre des députés de la province.

Je continue ma route, et dix minutes après j'entre dans l'église de San-Bento. Une assemblée de noirs assistait à un service commémoratif. Sous la coupole, devant un tapis noir orné d'une croix étendue à terre, le prêtre récitait les prières des morts. Je passe au couvent contigu, je parcours de longs corridors, monte plusieurs escaliers, et après avoir traversé de vastes salons dont la vue domine la ville, j'arrive à la cellule du Padre Mestre Géral. Il me reçoit poliment, et nous parlons de son frère qui habite Paris. Il me fait accompagner chez un autre de ses frères, professeur de pathologie à la faculté de médecine, et chez les Pères lazaristes à Campo do Polvera.

Je parcours encore une fois le couvent. Ce vaste établissement, qui pourrait loger au moins une centaine de (p. 031) moines, en contient actuellement huit, et les jardins sont incultes. On me dit qu'il en est de même des autres nombreux couvents de Bahïa et du Brésil en général. Il en est de ces institutions comme des hommes: elles dégénèrent et meurent, puis renaissent.

Mon conducteur me mène à travers un labyrinthe de rues plus ou moins sales, elles sont bordées de vieilles maisons peintes en jaune, en bleu, en rouge, à la mode génoise. Le terrain est inégal: on monte des mamelons et descend des vallées. Partout les vaillantes mules tirent les bonds ou tramways; je remarque une population nombreuse, noire ou mulâtre, presque pas de blancs. À la fin, ruisselant de transpiration sous un soleil de feu, j'arrive au Campo do Polvere chez les Pères lazaristes. Le P. Sagnet en est le supérieur. Il me retient à déjeuner et me propose la visite des établissements tenus par les Sœurs de Charité. C'est toujours avec plaisir que je vois à l'étranger les établissements dirigés par nos compatriotes.

À peu de distance de l'habitation des Pères, nous trouvons l'asile dos Espostos. Il contient 215 petites filles. Comme à Pernambuco, l'administration les marie lorsqu'elles ont l'âge voulu, et remet à chacune une dot de 1,000 fr. avec un trousseau de 250 fr. Cet établissement contient aussi 68 garçons qu'on envoie travailler dans les ateliers de la ville: on les place au dehors vers l'âge de 12 à 14 ans. Les Sœurs tiennent là aussi une école externe qui réunit une centaine d'élèves. C'est beaucoup pour (p. 032) une maîtresse. C'était l'heure du dîner, le plus grand nombre étaient rentrées chez elles, mais une trentaine dînaient en classe avec les petites provisions portées dans un panier.

Le jardin de l'établissement est vaste et bien tenu: des mangoes séculaires y font une ombre bienfaisante. Un jacquier colossal les domine tous; de gros fruits pendent de ses branches noirâtres. Je remarque là le fruit abiu (le caki du Japon); le pigna ou frutto de Conde (la Buonana des Malais); le sobaia, espèce de nèfle; le popaja, arbre à pain, le grand éventail ou arbre du voyageur, et une quantité de plantes à feuilles rouges et à fleurs variées.

Dans une cour, j'admire une vigne couverte de grappes près de mûrir. Si on voulait se donner la peine de la cultiver en grand, on pourrait bientôt se passer du vin de l'Europe. La nourriture est bonne et abondante, elle se compose de soupe, viande, haricots de diverses couleurs, pommes de terre venues de France, de farine de manioc.

Dans un autre quartier de la ville, le jeune P. Morre me conduit à la visite de l'établissement dont il est aumônier. Les Sœurs y instruisent environ 200 jeunes filles internes appartenant à la bourgeoisie, et une quarantaine d'orphelines. Elles construisent une belle église gothique, la première de ce style qu'on voit au Brésil.

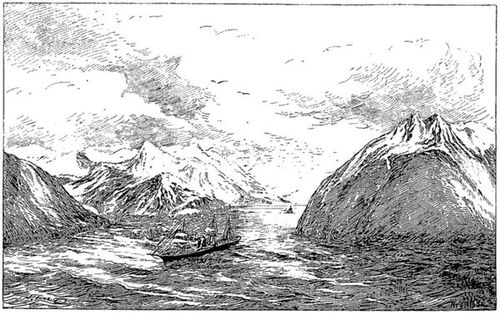

Brésil: Entrée de Rio-de-Janeiro.—Pain de Sucre.

Les élèves nous montrent les dentelles, les broderies, les fleurs artificielles confectionnées par elles, et nous (p. 033) prenons congé des bonnes Sœurs toujours heureuses de voir des compatriotes.

Un peu plus loin nous parcourons les salles d'un autre orphelinat que dirigent aussi les Sœurs et visitons la vieille église des Pères jésuites. Comme toutes celles de l'Ordre, elle est à peu près copiée sur Saint-Ignace de Rome, et surchargée de sculptures et dorures. De la sacristie on domine la rade, et l'on jouit d'un des plus beaux panoramas du monde. Le bon chanoine portugais qui avait eu la bonté de me faire ouvrir l'église (car ici elles sont fermées durant le jour) a fait ses études à Rome et a de la fortune; il peut ainsi se livrer aux œuvres de dévouement non rétribuées.

Mais l'heure avance, et malgré mon désir de visiter l'hôpital et l'école de médecine, je dois y renoncer pour gagner le Niger.

Personne n'a pu me dire le chiffre exact de la population de Bahïa. Les uns prononçaient le chiffre de 100,000, d'autres indiquaient le chiffre de 200,000 et plus. Il n'y a pas d'état civil ici, et lorsque le gouvernement ordonne un recensement, les gens fuient ou se cachent. On cache surtout les garçons pour les soustraire au service militaire.

Je n'ai pu me procurer ni ordo, ni un indicateur de chemin de fer; ces sortes de documents sont inconnus dans le pays.

On m'avait parlé de la beauté des environs et surtout des quartiers de Barra et de Rivermet; mais ces excursions (p. 034) demandaient plus de temps que je n'en avais devant moi, et je dus y renoncer.

Dans l'intérieur, la population est bonne. Le P. Morre me disait que dans les missions qu'il va prêcher de temps en temps, 15 à 18,000 âmes sont souvent réunies, et il est alors obligé de leur prêcher sous la voûte du ciel. Les principaux produits sont le tabac, la canne à sucre et la racine de manioc qu'on nous porte en Europe sous forme de tapioca.

À quatre heures et demie le navire américain lève l'ancre; un quart d'heure après le Niger le suit.

7 juin.—La nuit a été mauvaise, pluie, mer en fureur, inondation des cabines. Aujourd'hui le mauvais temps continue, et on a dû stopper durant une heure pour réparation à la machine. On a peuplé le navire de perroquets; la plupart sont à plumage vert, ailes rouges, bec noir, et ne cessent de bavarder. Quelques-uns sont extraordinairement gros et rouges avec queue très longue; ceux-ci, incomparablement plus jolis, ne parlent pas; la nature partage ses dons. On a aussi embarqué bon nombre d'ouistiti, charmant petit singe de la grosseur d'un écureuil.

Le lendemain, la navigation est encore pénible. Le 9 juin, à sept heures du matin, nous apercevons la côte hérissée de montagnes plus ou moins coniques. À neuf heures, on nous montre au loin un profil de montagnes ressemblant à la tête de Louis XVI, couché sur son dos. À midi, nous entrons dans la rade de Rio-Janeiro. Elle (p. 035) est vaste et gracieuse, parsemée d'îles, et garnie de navires. De nombreuses chaloupes à vapeur entourent le Niger. C'est la santé, la douane et les parents et amis qui viennent chercher les amis et les parents. Il est toujours touchant de voir ces scènes de famille après une longue absence; mais ici touchant est d'autant plus le mot que les Brésiliens, comme les Portugais, s'embrassent en se tapant simplement de la main sur le dos. Ils ne baisent pas comme les Français et ne secouent pas la main comme les Anglais. À deux heures une baleinière me dépose à la place du Palais, d'où je gagne l'Hôtel de France. Ma première visite est pour le banquier, ma seconde à la poste.

De Bordeaux à Rio, nous avons eu 20 jours de navigation. À table, nous n'avons jamais vu ce que les marins appellent les violons: cordes tendues pour retenir les plats et les bouteilles. Nous arrivons à Rio en plein hiver; tout le monde y est vêtu de noir. La chaleur est pourtant aussi forte que chez nous au mois d'août. La fièvre jaune n'a pas encore entièrement disparu.

Le Brésil a une surface de 8,352,000 kilomètres carrés, la France n'en a que 530,000, et 1,027,000 avec ses colonies. L'Angleterre, avec ses colonies, possède 22,418,400 kilomètres carrés; la Russie, 21,745,000. La Chine a 11,500,000 kilomètres carrés, les États-Unis de l'Amérique du nord 9,333,000; en sorte que le Brésil est le cinquième de tous les États du monde quant à la surface. Il confine au nord avec le Venezuela et la Guyane (p. 036) française, à l'est avec l'Atlantique, à l'ouest avec le Pérou et la Bolivie, au sud avec le Paraguay, l'Uruguay et la Confédération argentine. Il est divisé en 20 provinces, et sa population est évaluée à 10 ou 12 millions d'habitants, parmi lesquels 1,300,000 encore esclaves. Il y a, en plus, 500,000 Indiens ou indigènes dans l'intérieur. La forme du gouvernement est une monarchie constitutionnelle avec un empereur et deux Chambres électives. Le trône est héréditaire sans exclusion des filles. L'empereur actuel n'ayant point de garçons, aura pour héritière sa fille aînée, mariée au comte d'Eu d'Orléans, fils du duc de Nemours.

C'est en 1822 que don Pedro I de Bragance (don Pedro IV de Portugal), régent du Brésil pour son père Jean VI, d'accord avec celui-ci, proclama l'indépendance de la colonie. En 1826, il hérita de la couronne de Portugal, et y renonça en faveur de sa fille aînée, doña Maria II, mère du roi actuel.

Il mourut régent du Portugal en 1834, après avoir abdiqué en 1831 la couronne du Brésil en faveur de son fils don Pedro II, alors âgé de 6 ans et empereur actuellement régnant. Il a été couronné à sa majorité, à 16 ans, le 18 juillet 1841, et marié le 4 septembre 1841 à Teresa-Christina-Maria, née le 14 mars 1822, à Naples, et fille de François I, roi des Deux-Siciles. L'héritière présomptive, doña Isabella-Cristina, est née le 29 juillet 1846. La constitution de 1824, modifiée en 1834, en 1840, et sans cesse améliorée, est très libérale.

(p. 037) L'empereur exerce le pouvoir législatif avec le concours de deux Chambres: le Sénat et la Chambre des députés. Les sénateurs, actuellement au nombre de 57, sont nommés à vie par l'empereur sur une liste triple votée par les électeurs. Les députés, au nombre de 122, répartis par province, selon le chiffre de la population, sont, depuis deux ans, élus pour trois ans au scrutin direct. Sont électeurs et éligibles ceux qui, sachant lire et écrire, paient une contribution de 12,000 reis (25 fr. environ) ou justifient d'un petit revenu de 200,000 reis (400 fr.). La législature actuelle est la dix-huitième; elle a commencé avec la nouvelle loi électorale en 1882 et finira en 1885.

Le revenu de l'État est d'environ 250,000,000 de francs. La dépense excède la recette de plusieurs millions. La dette atteint près de 2 milliards, dont le quart a été occasionné par la guerre du Paraguay.

Il n'y a pas d'impôt foncier: le revenu principal provient des droits de douane à l'entrée et à la sortie. L'importation atteint le chiffre d'un demi-milliard de francs, l'exportation le dépasse de quelques millions.

Les principaux produits sont: le café, le sucre, le coton, le maté, espèce de thé consommé dans la république argentine; le caoutchouc, l'or, le diamant, les drogueries et matières médicinales, les peaux et le suif.

L'armée compte environ 13,000 hommes, et la flotte comprend, entre gros et petits, 52 navires, dont 4 cuirassés. Ils portent ensemble 118 canons, jaugent 26,071 (p. 038) tonnes, disposent de la force de 26,140 chevaux; le tout dirigé par 215 officiers et environ 2,000 matelots. Les gros navires sont construits en Angleterre. On y achève en ce moment un nouveau cuirassé: le Riachuelo. Les petits navires sont construits au Brésil, dans les divers arsenaux de Corte, Bahïa, Pernambuco, Para, Mattogrosso. Le matériel de guerre est fourni par la maison Krupp. Le budget annuel de la marine s'élève à environ 12,000,000,000 de reis, soit environ 25,000,000 de francs. Les villes principales sont Rio-de-Janeiro, Bahïa et Pernambuco. De ces deux dernières j'ai déjà parlé, me voici à Rio-de-Janeiro. Son nom, traduit en français, signifie «fleuve de janvier.» Les Portugais arrivèrent ici en janvier, et prenant la baie pour l'entrée d'un fleuve, nommèrent l'endroit Rio-de-Janeiro, et ce premier nom est resté.

La vieille ville, bâtie sur une langue de terre basse qui s'avance dans la baie, ressemble à toutes les villes portugaises. Les rues sont étroites et mal pavées. La rue la plus fréquentée, celle d'Ouvidor, qu'à Rome on appellerait le Corso, n'a guère plus de 6 à 7 mètres de largeur. De nombreuses églises élèvent leurs dômes et leurs clochers, mais elles sont presque toujours fermées. Il y a peu de vespasiennes, et comme la chaleur du climat invite à boire, le peuple fait de la ville une vespasienne générale. Or, cela n'augmente pas la salubrité. Il me semblait être débarqué dans une ville chinoise; le mouchoir bien garni d'eau de Cologne n'est pas de trop. C'est pourtant dans cette partie de la ville que se trouvent les (p. 039) banques, la poste, la douane, les principaux magasins, et que se font les affaires. C'est aussi dans cette partie que la fièvre jaune a élu son quartier général. Mais si on pousse jusqu'aux faubourgs, à Butafogo, Ingenio nuovo, c'est autre chose. Là, de gentilles maisonnettes entourées de jardins sont d'agréables et saines demeures; toutefois, la forme chalet qu'ont généralement ces maisons peut bien convenir aux montagnes de la Suisse, la plupart du temps couvertes de neige, mais me paraît peu adaptée à un climat qui ignore la neige et qui est brûlant même en hiver. Garnir les maisons de portiques et de vérandas garantirait les murs des rayons du soleil et rendrait les chambres plus fraîches. Les portiques sont aussi fort commodes pour s'y délasser le matin et le soir. Le tout devrait être caché dans un bouquet de verdure. La chose n'est pas difficile avec la luxuriante végétation de ces lieux. Tel est le système qu'ont adopté les Anglais aux Indes et dans l'Extrême-Orient pour se défendre d'une chaleur analogue. L'étranger qui n'y est pas encore habitué remarque aussi le grand nombre de degrés dans la couleur de la peau des habitants, depuis le noir du nègre jusqu'au blond et au blanc de l'Européen. Le croisement avec les nègres et avec les Indiens a produit toutes ces nuances.

Rio, capitale du Brésil, pour la population est la première ville de l'Amérique du sud. Elle compte 500,000 habitants. L'Hôtel de France qu'on m'avait indiqué comme le meilleur est loin d'être confortable. Après la visite (p. 040) réglementaire à la douane, je peux retirer mes bagages, et je prends un ferry, nom qu'on donne ici aux bateaux traversant la baie, au-delà de laquelle s'élève la ville de Nicteroy. Je réservais ma première visite aux enfants de dom Bosco qu'on m'avait dit habiter à Santa-Rosa di Nicteroy. De l'autre côté de la baie que je traverse en une demi-heure, on me dit que Santa-Rosa est à une lieue de distance; je monte sur une voiture de tramways, et je parcours une vallée magnifique qui me dédommage un peu des odeurs de Rio. Après une heure, j'arrive sur un monticule à une chapelle fermée et la maison attenant ne contient que des nègres. C'est bien ici la chapelle Santa-Rosa, me disent-ils en portugais, mais personne que nous n'y demeure. Après avoir demandé à bien des maisons et des passants, on me conduit à une maisonnette cachée dans un bouquet d'arbres au pied d'une colline: C'est ici, me dit-on, la maison achetée pour les enfants de dom Bosco, et ils y seraient déjà sans la fièvre jaune; mais l'évêque, Mgr Lacerda, a préféré laisser éteindre le terrible fléau avant de les y installer. Je reprends le bond et le steamer et arrive à l'Hôtel de France bien tard pour le dîner. Je passe la nuit sur le lit dur: ils le sont tous ici. Il paraît que dans les climats chauds la couche dure est plus saine: je ne dis rien des rats dans la chambre et des mille-pattes, cet horrible insecte que je trouve dans mes draps. Ici il est inodore, mais ce qui n'est pas du tout inodore sont les cuisines et waterclosets qui parfument toute la maison. S'il en est ainsi partout, il faudrait (p. 041) s'étonner seulement qu'il n'y eût pas de fièvre jaune. Aussi dès le lendemain, je me préoccupe de changer de quartier et d'hôtel, mais le Grand-Hôtel n'a point de place, l'Hôtel des Étrangers et d'Angleterre n'ont plus que de petites chambres, et je me sauve à l'hôtel Vista Allegra sur la colline de Santa-Tereza. On arrive en tramway au pied d'une colline qu'on escalade par un chemin de fer à ficelle, et un autre tramway nous conduit par la colline jusqu'aux grands réservoirs publics ou dépôts d'eau qui alimentent la ville. Cette excursion est magnifique: on domine la ville, la rade et les environs, le coup d'œil est ravissant; à l'hôtel Vista Allegra on respire un air pur et on jouit du même panorama.

Une fois mon domicile fixé, je commence mes visites. Le grand séminaire est tenu par les lazaristes français, les élèves y sont au nombre d'une vingtaine. Le P. Henh, supérieur, me renseigne sur les œuvres charitables du pays.

M. Galvao, directeur de l'École polytechnique, me reçoit avec bonté. Il lutte de son mieux pour infuser un peu d'énergie dans les caractères indolents; il me paraît homme de forte volonté, il m'invite à visiter son école fréquentée par 300 élèves; et me donne plusieurs renseignements sur le pays et l'adresse de personnes nombreuses pour lesquelles on m'a remis des lettres.

Je visite entre autres M. Morissy. Cet Anglais de vieille race est depuis longtemps membre de la Chambre de commerce. Il me présente à son président, et (p. 042) me remet une carte pour être admis à la lecture des nombreux journaux dans les salons de la Chambre. Chemin faisant, il me fait remarquer le superbe palais de commerce en construction. Quel dommage de mettre tant de millions en un quartier si malsain! Le président de la Chambre de commerce, avec beaucoup d'amabilité, répond à mes nombreuses questions sur le commerce de la capitale, sur la colonisation et l'esprit qui la guide, et me remet le Relatorio da associacâo commercial do Rio de Janeiro do anno de 1881. En le parcourant je vois que l'association demande instamment au gouvernement la réforme monétaire. Il n'est pas facile, en effet, à l'étranger, de se reconnaître dans ce labyrinthe de mille et millions de reis, et il lui faut longtemps pour s'y habituer. L'unité monétaire est le reis qui vaut ici un quart d'un centime, à peu près la moitié de la sapèque chinoise: en effet, s'il faut 1,200 sapèques pour 5 fr., il faut 2,200 reis pour la même somme. Heureusement le reis n'est pas monétisé; on a de petites monnaies de nikel de la grosseur d'un sou et valant 100 et 200 reis, mais le plus souvent ce sont les sales chiffons de papier-monnaie qu'on reçoit et qu'on donne; ils ressemblent à ceux qu'on a vus en Italie et ailleurs. Les plus petits sont de 500 reis, un peu plus d'un franc. Ce papier perd actuellement environ 10%, quand on veut l'échanger contre métal. Les gouvernements qui ont déjà été assez sages pour former l'union postale, feraient bien de former une union monétaire universelle: tout le monde en profiterait.

(p. 043) Je trouve dans les documents qu'en 1881, la place de Rio a vendu 3,286,813 sacs de café du poids de 60 kilos, au prix de 3,620 reis (un peu plus de 7 fr. les 10 kilogr.). Ce prix était de 5,603 reis en 1879, presque le double; que la valeur des marchandises exportées de Rio en 1881 atteint environ 130,000,000 de fr.

Qu'en 1879-1880, l'Angleterre a importé pour environ 80,000,000 de fr., la France 32,000,000, les États-Unis pour 16,000,000, le Portugal pour 12,000,000, l'Italie pour 1,600,000, l'Espagne pour 1,000,000 de fr.

Pour la navigation, en 1880-81, sont entrés et sortis au port de Rio-de-Janeiro, 847 navires anglais, 257 allemands, 239 français, 232 américains, 137 brésiliens, 117 espagnols, 91 portugais, 89 norwégiens, 77 italiens. La France importe surtout les vins, mais elle vient après le Portugal: celui-ci en effet en 1881 a importé environ 3,300 pipes et la France 2,700. Le chemin de fer D. Pedro II, qui a coûté environ 200,000,000 de fr., en 1881 a donné une rente brute de environ 26,000,000 de fr.; en défalquant les frais d'exploitation, environ 11,000,000 de fr., reste pour le revenu net environ 15,000,000 de fr.

L'immigration au port de Rio-de-Janeiro pour 1881 a été de 1,162 immigrants subventionnés et 19,362 immigrants libres; mais il y a eu aussi 9,434 départs.

Dans l'après-midi, je me rends au petit séminaire au Palacio épiscopal de Rio Comprido: il est au loin à la campagne, mais les tramways vont partout. Une magnifique allée de palmea gigantea conduit à la maison. Elle (p. 044) a une cour intérieure et paraît bien disposée pour l'éducation. Dans le salon, je vois une espèce d'oiseau noir à gros bec; c'est le bicudo, me dit le professeur. Il est ainsi appelé à cause de son gros bec: il n'est pas joli, mais il chante comme le rossignol; la nature ne donne jamais tout à tous. Quatre-vingts élèves sont là instruits dans les lettres et sciences par les lazaristes français et plusieurs prennent plus tard le chemin du grand séminaire. Dans le jardin, je remarque une magnifique allée plantée de bambous; ils sont si serrés qu'ils forment une barrière impénétrable aux rayons du soleil. Un peu plus loin, une vaste piscine sert aux bains quotidiens des élèves. À côté, un grand potager fournit non seulement tous les légumes à la maison, mais encore un revenu locatif. Une église nouvelle est en construction; la matière employée est la brique, quoique les pierres ne manquent pas: les environs de Rio sont remplis de granit.

Un peu plus loin, je visite un collège tenu par les Sœurs de Saint-Vincent de Paul. Elles donnent l'instruction à 80 garçons et à 100 filles; la pension est d'environ 100 fr. par mois; mais les garçons sortent à l'âge de 12 à 14 ans. Toutefois, cette faculté d'enseigner la classe riche n'est accordée qu'exceptionnellement aux Sœurs de Charité, lorsqu'elles sont en mission et qu'il n'y a point d'autre ordre enseignant. Saint Vincent de Paul les a spécialement établies pour se dévouer à la classe populaire, et pour ne pas l'oublier, les Sœurs tiennent dans ce même collège 30 garçons et 40 filles pauvres. Je parcours (p. 045) la maison: classes, dortoirs, cours de récréation, tout est bien disposé. De nombreux petits réservoirs servent pour les bains des élèves. Sans le bain quotidien, me dit la Sœur, nous aurions dans ce climat bien des maladies de peau. Le bon lazariste qui m'avait reçu au petit séminaire m'avait donné son domestique pour me conduire chez les Sœurs; il me conduit encore au palais Impérial à Saint-Sébastiao. Le baron de Buon Ritiro, chambellan de l'empereur, se trouve de service au palais: il me reçoit avec prévenance, et me promet pour le 13 juin une audience de Sa Majesté.

Poursuivant ma route, après plusieurs changements de tramways et une heure de voiture, j'arrive à la villa Moreau à la Tijuca. La chaleur était forte à Rio, je voulais passer une nuit à la campagne.

La Villa ou Hôtel Moreau est située au milieu d'un magnifique parc au pied des montagnes de la Tijuca: je trouve à table d'hôte beaucoup d'Anglais qui, en gens pratiques, s'en vont le matin à leur bureau à Rio et reviennent le soir à l'air pur. Parmi les convives, je distingue un jeune couple en lune de miel.